Ein rechtlicher Rahmen für die Digitalisierung in der Schweizer Justiz

Das am 20. Dezember 2024 verabschiedete Bundesgesetz über die Plattformen für die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEKJ) listet die für die Einführung der elektronischen Justizakte notwendigen Änderungen des Bundesverfahrensrechts auf. Es legt die Rahmenbedingungen für die elektronische Kommunikation zwischen den Justizbehörden, der Anwaltschaft, den Verwaltungsbehörden und den selbst handelnden Parteien sowie für die elektronische Akteneinsicht fest.

Das Gesetz sieht die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft vor, der Kantone und Eidgenossenschaft angehören; diese soll justitia.swiss heissen und eine Plattform zur elektronischen Kommunikation und Akteneinsicht in der Justiz betreiben und weiterentwickeln.

Unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten sieht das BEKJ insbesondere vor

- die Pflicht der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden (Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei), die Justizakten elektronisch anzulegen und zu verwalten;

- ihre Pflicht, elektronisch mit den Anwälten und Anwältinnen, anderen beruflichen Rechtsvertretern sowie den verschiedenen Stellen der Verwaltung zu kommunizieren;

- die Pflicht der Anwälte und Anwältinnen, anderer beruflicher Rechtsvertreter sowie der verschiedenen Stellen der Verwaltung, ihrerseits mit den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden elektronisch zu kommunizieren und die Akten online einzusehen;

- die Möglichkeit einer elektronischen Kommunikation und Akteneinsicht durch persönlich handelnde natürliche und juristische Personen.

Die entsprechenden Ausführungsverordnungen werden zur Zeit erarbeitet und sollen Anfang 2026 in die Vernehmlassung gehen.

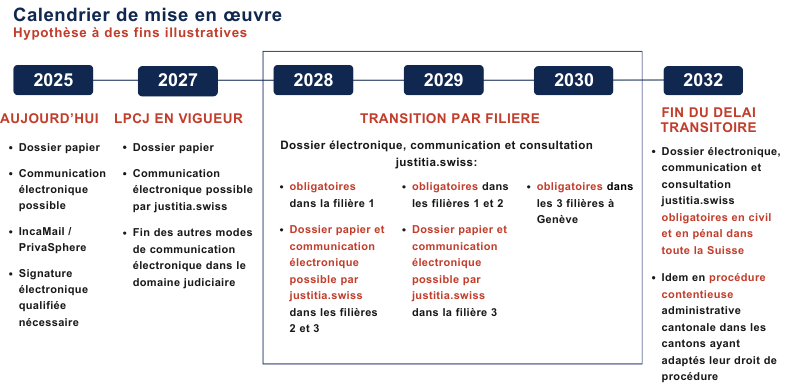

Möglicher Zeitplan für den digitalen Wandel in Genf

Das BEKJ ist am 1. Oktober 2025 teilweise in Kraft getreten, um die Gründung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft justitia.swiss zu ermöglichen und dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten die zur Aufsicht notwendigen Kompetenzen zu übertragen.

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten der anderen Gesetzesbestimmungen, erwartungsgemäss im Januar 2027. Anschliessend können Kantone und Eidgenossenschaft beschliessen, wann sie die elektronische Justizakte obligatorisch einführen, und zwar frühestens ein Jahr, spätestens fünf Jahre nach vollständigem Inkrafttreten des BEKJ. Innerhalb dieses Zeitrahmens können die Kantone verschiedene Zeitpunkte des Inkrafttretens für Zivilverfahren (einschliesslich Verfahren vor der Erwachsenen- und Kindesschutzbehörde) und Strafverfahren festlegen. Im vom kantonalen Recht geregelten Verwaltungsverfahren bestimmen die Kantone ausserdem, ob sie zur elektronischen Justizakte übergehen wollen oder nicht.

Die Genfer Justiz sieht eine Digitalisierung in drei Phasen vor, und zwar je nach Verfahrenstyp (Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren). Jede Etappe wird von den kantonalen Behörden einzeln geplant. Dies könnte in Genf beispielhaft so aussehen:

- 2025: Papierakte, elektronische Kommunikation möglich, IncaMail / PrivaSphere, qualifizierte elektronische Signatur notwendig

- 2027 (BEKJ in Kraft): Papierakte, elektronische Kommunikation möglich mittels justitia.swiss, Abschaffung der anderen Modelle elektronischer Kommunikation im Justizbereich

- 2028: elektronische Justizakte, Kommunikation und Akteneinsicht mittels justitia.swiss im Zivilverfahren obligatorisch, Papierakte und elektronische Kommunikation mittels justitia.swiss im Straf- und Verwaltungsverfahren möglich

- 2029: Elektronische Justizakte, Kommunikation und Akteneinsicht mittels justitia.swiss im Zivil- und Strafverfahren obligatorisch; Papierakte und elektronische Kommunikation mittels justitia.swiss im Verwaltungsverfahren möglich

- 2030: Elektronische Justizakte, Kommunikation und Akteneinsicht mittels justitia.swiss in allen drei Verfahrenstypen in Genf obligatorisch

- 2032: Ende der Übergangsfrist, somit elektronische Justizakte, Kommunikation und Akteneinsicht mittels justitia.swiss im Zivil- und Strafverfahren in der ganzen Schweiz obligatorisch; gleiches gilt im Verwaltungsrechtsverfahren in den Kantonen, die ihr Verfahrensrecht entsprechend angepasst haben.

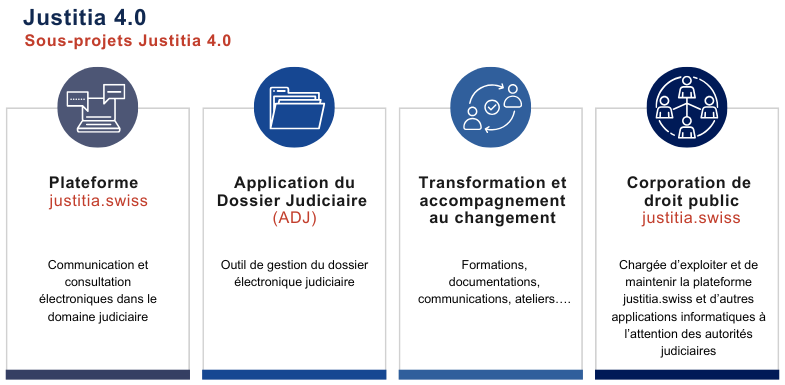

Justitia 4.0: das nationale Projekt

Das nationale Projekt Justitia 4.0 setzt sich aus vier Unterprojekten zusammen.

- Die zentrale Plattform justitia.swiss für den digitalen Rechtsverkehr (Kommunikation und Akteneinsicht) in der Schweiz ist bereist aufgebaut.

- Die Justizakte-Applikation (JAA) wird zur Zeit entwickelt und soll ein effizientes und sicheres Bearbeiten der elektronischen Dokumente ermöglichen.

- Durch das Unterprojekt Transformation werden Begleitmassnahmen auf den Weg gebracht, um Justizbehörden und Anwaltschaft bei der Digitalisierung zu unterstützen.

- Ausserdem wird die Gründung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft vorbereitet.

Der digitale Wandel betrifft rund 300 kantonale und Bundesgerichte, die kantonalen Staatsanwaltschaften und die Bundesanwaltschaft sowie Berufsvertretungen wie den Schweizerischen Anwaltsverband und die kantonalen Anwaltsverbände. Alle Gerichtsbarkeiten sind betroffen, sowohl die Zivil-, als auch die Straf-und Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Die Plattform justitia.swiss

In Zukunft wird die Kommunikation mit und durch die Justizbehörden sowie die Akteneinsicht online über die zentrale Justizplattform justitia.swiss ablaufen.

Rund 30'000 Mitarbeiter/innen der Justiz, die Anwaltschaft und die Verwaltungsbehörden auf kantonaler und Bundesebene müssen sie nutzen. Auch natürliche und juristische Personen können dies tun, müssen aber nicht.

Die Justizakte-Applikation (JAA)

Gegenwärtig werden die Justizakten noch in Papierform verwaltet und bestehen vor allem aus Ordnern, Mappen und Klarsichthüllen, die oft mit Arbeitsnotizen (Post-ist usw.) für die Justizbehörden versehen sind. Die Justizakte-Applikation (JAA) überträgt diese gewohnten Arbeitsweisen in ein vollständig digitales Umfeld und erlaubt es, elektronische Akten anzulegen, zu verwalten und einzusehen sowie von den zahlreichen Vorteilen des neuen Formats zu profitieren:

- Die Akteneinsicht gleichzeitig durch mehrere Nutzer ermöglicht zum einen eine effiziente Zusammenarbeit und fördert zum anderen die Telearbeit.

- Die Dokumente können mit digitalen Notizen und Markierungen versehen werden und dann mit anderen Nutzern, die an derselben Akte arbeiten, geteilt werden.

- Die gezielte Stichwortsuche erleichtert das Aktenstudium, die Vorbereitung der Verhandlungen oder die Abfassung der Entscheide.

- Durch Festlegung und Priorisierung der Aufgaben wird die Arbeit aller am Fall beteiligten Personen organisiert und die Beachtung der Fristen sichergestellt (Aufgabenmanagement).

Im Jahr 2023 haben die Leitungsgremien von Justitia 4.0 die Entscheidung bestätigt, den in der österreichischen Justiz schon etablierten digitalen Arbeitsplatz in der Schweiz einzuführen. Diese Lösung wurde gewählt, weil sie den funktionalen Anforderungen der Justizbehörden entspricht, ein Zusammenspiel mit den bestehenden Fachapplikationen ermöglicht und den Justizbehörden den Quellcode in die Hand gibt, so dass sie nicht von einem privaten Anbieter abhängig sind.

eDossier judiciaire: das Genfer Programm

Das Programm eDossier judiciaire wurde von der Genfer Justiz entwickelt, um die digitale Transformation in der Genfer Justiz zu verwirklichen. Es ergänzt das gesamtschweizerische Projekt, das nicht zum Ziel hat, die kantonalen Behörden bei der Umsetzung des digitalen Wandels zu unterstützen.

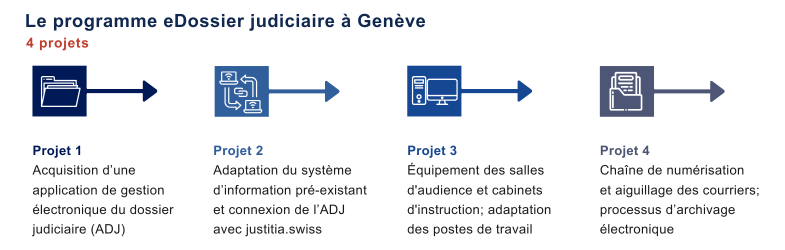

Die vier Projekte des Programms eDossier judiciaire in Genf:

- Projekt 1: Erwerb einer Applikation zur elektronischen Aktenverwaltung (JAA)

- Projekt 2: Anpassung des schon bestehenden Informationssystems und Verbindung der JAA mit der Plattform justitia.swiss

- Projekt 3: Ausstattung der Sitzungssäle und Vernehmungsräumlichkeiten und Anpassung der Arbeitsplätze

- Projekt 4: Digitalisierungskette und Postverteilung; elektronische Archivierung

Durch dieses Programm soll die Genfer Justiz auf die elektronische Aktenführung vorbereitet werden, indem

- das Informationssystem angepasst wird (Entwicklung von Applikationen, Integration der JAA und Interaktion mit justitia.swiss usw.),

- die digitalen Infrastrukturen verstärkt werden, insbesondere die Datenspeicherkapazität, die Datenverarbeitungsleistung (performance) und die Datensicherheit,

- die Arbeitsplätze und Sitzungssäle so ausgestattet werden, dass effizient mit einer elektronischen Akte gearbeitet werden kann,

- die Arbeitsabläufe an die elektronische Akte angepasst werden,

- Digitalisierungssoftware und -geräte angeschafft werden und der notwendige Platz bereitgestellt wird,

- Begleitmassnahmen definiert und durchgeführt werden.

Pilotphase in Genf

Test der Plattform justitia.swiss

Das Zivilgericht wurde ausgewählt, um die Plattform justitia.swiss im Rahmen eines Pilotprojekts zu testen. Seit September 2024 nutzen drei Kammern die Plattform unter realen Gegebenheiten, um ihre hauptsächlichen Funktionalitäten zu erproben, nämlich

- die Übermittlung von Eingaben, Aktenstücken und Beweismitteln durch die Anwaltschaft an das Gericht,

- die Übermittlung und Zustellung von Beschlüssen und Entscheiden durch das Gericht, sowie

- die Freigabe der Akten zur online Einsichtnahme.

Diese Pilotphase war ein voller Erfolg und eine erste Bilanz fiel sehr positiv aus. Die Plattform funktioniert ordnungsgemäss und die Anwenderzufriedenheit war entsprechend gross.

Der Genfer Anwaltsverband hat die Justiz bei dieser Pilotierung unterstützt.

Test der Justizakte-Applikation (JAA)

Am 17. Oktober 2025 hat die Genfer Justiz mit der Anwendung der JAA am Zivilgericht unter realen Gegebenheiten einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht.

Drei Kammern haben an diesem Pilotprojekt teilgenommen: Für eine beschränkte Anzahl von Verfahren wurden elektronische Akten eingerichtet und verwaltet und gleichzeitig die zahlreichen Funktionalitäten getestet, die die JAA den Richter/innen und dem wissenschaftlichen und technischen Personal bietet. Im Laufe der nächsten Monate werden sich noch weitere Kammern am Pilotprojekt beteiligen.

Seit dem 20. Oktober 2025 läuft parallel eine ähnliche Pilotphase am Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Beide Pilotprojekte dienen dazu, konkrete Erfahrungsberichte zu sammeln, dank derer die JAA weiterentwickelt und verbessert werden kann im Hinblick auf ihre schrittweise Einführung in der ganzen Schweiz etwa 2027